住友重機械工業株式会社

導入の背景

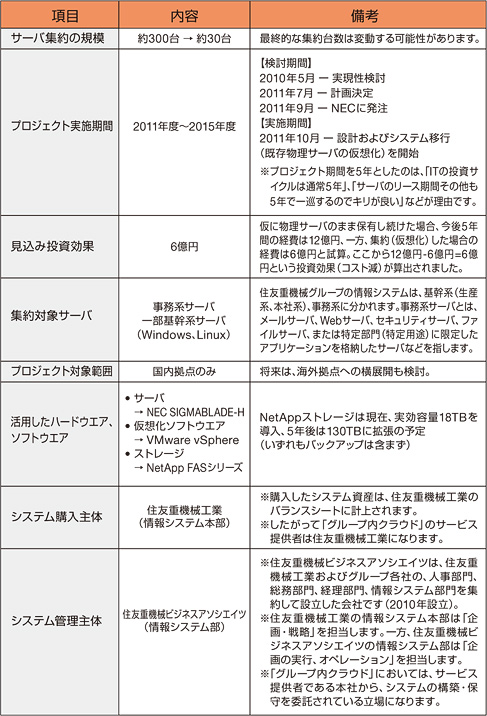

住友重機械工業(以下、住友重機械)で実施中の、サーバ集約(仮想化)プロジェクトの概要を教えてください。 |

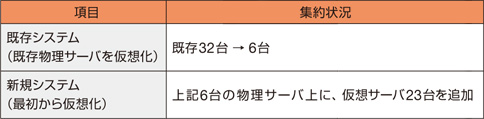

住友重機械では、2011年度から2015年度の5年間にかけて、本社およびグループ37社のIAサーバ約300台を、仮想化技術を使って約30台に集約していきます。 データセンター内の、これらサーバ(情報システム)群は、「グループ内クラウド」として位置づけています。

これは、「ユーザーからは、サービス提供者が保有する情報システムそのものは見えない雲(クラウド)の向こうに隠れている」、「しかし、ユーザーはサービス提供者に使用料を支払えば、何らかのITサービスを確実に受益できる」という、いわゆるクラウドサービスのあり方に似ているともいえます。

なお、ユーザー部門は、いつでもシステムの使用を取りやめ、システム使用料の支払いを停止することができます※。また情報システム部門が使用料を集めているのは、何も利益(儲け)を得ようとしているのではなく、目的は、先払いしている情報システム投資を自力回収することです。 この「受益者負担」と「自主回収」の原則は、住友重機械グループの情報システム運営の基本コンセプトです(コンセプトの詳細については、後ほどくわしく説明します)。 ※ ウイルス対策など、使用停止できない「必須システム」もあります。 |

導入の経緯

|

|

システム概要

「グループ内クラウド」でのユーザー部門への課金の仕組みについて詳しく教えてください |

|

|

住友重機械工業の情報システム本部は、ユーザー部門に、システムの使用料を、毎月、請求します。グループ会社への請求は、実際に請求書を発行し支払いを求める、「企業間取引(P/Lに載る)」です。本社のユーザー部門への請求は、ユーザー部門・情報システム部門の間の「社内取引(P/Lに載らない)」として処理します。 この仕組みは、今回のサーバ集約プロジェクトを実施する以前から実施しています。基本コンセプトは、「受益者負担」と「自主回収」です。 「受益者負担」とは、社内の情報システムを「タダで使える、みんなのインフラ」と見なすことを許さない考え方です。システムにかかる費用は、そのシステムの受益者であるユーザー部門が『使用料』という形で負担します。「使いたいなら、お金を払う」ということになります。 「自主回収」とは、情報システム部門が「予算消化」することを許さない考え方です。情報システムの構築・維持にかかった費用は、ユーザー部門からの使用料を通じて、システム部門が自力で回収します。「自分の食い扶持は自分で稼ぐ」ということです。

|

|

|

|

|

この「自主回収と受益者負担」というコンセプトを取ることにより、システムの有効利用へ向けてユーザーの意識が向上することが期待されます。またシステム部門では、課金していることで、費用対効果意識と、品質意識が促進されます。また、必要度の高いシステムだけが残り、不要なシステムが淘汰されていくという副次効果もあります。ユーザー部門と情報システム部門の両方に「仕組みによる統制」をかけ、社内の情報システムを「筋肉質」に保つことが、この「自主回収と受益者負担」というコンセプトのねらいです。

|

|

『受益者負担と自主回収』という社内方針をさらに低コストで展開するための基盤が確立できました。 住友重機械ビジネスアソシエイツ株式会社 |

ユーザー部門に課しているシステム使用料金は、どのように値づけしていますか |

|

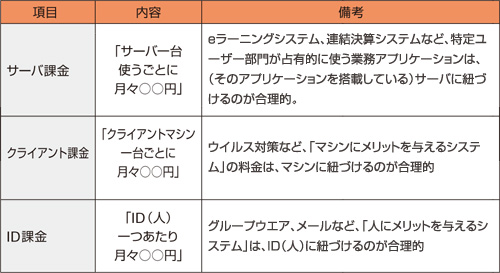

大きくは、3年~5年の間に、システムの「初期投資額」、「追加投資額」、「保守管理費用」が回収できれば良いという考え方で値づけしています。仮に合計費用600万円のシステム投資を5年(60カ月)で回収したいとするならば、ユーザー(受益者)に課する月額料金は、600万円を60カ月で割った「月額10万円」となります。 情報システム部門はコストセンターなので、「利益」を得る必要はなく、ただ投資額が「回収」できれば良い、3年~5年かけて収支トントンになればよいという考え方をとります。 課金の体系には、「サーバ課金」、「クライアント課金」、「ID課金」の三種類があります。概要は次のとおりです。

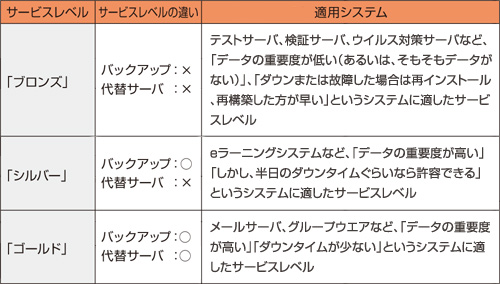

また、今回の仮想化基盤の上で仮想サーバを展開する場合は、サービスレベルごとにも課金を分けることにしました。 具体的には、「データバックアップの有無」、「障害時の代替サーバの有無」に応じて、ゴールド、シルバー、ブロンズの三段階です(ゴールドが最も高価)。

|

今回、住友重機械が、サーバ集約(仮想化)の実施を求めた経緯を教えてください |

|

2008年~2011年の事務系IAサーバ台数の推移

2008年から2010年にかけて、データセンター内のIAサーバの台数が1.5倍以上に増加し、それに伴い、「スペース枯渇」、「管理の不統一」、「オーバースペック」「非活動サーバの増加」などの問題が顕在化しました。これらの問題を抜本的に解決するには、サーバ集約(仮想化)が最良の方法であると考えました。 各課題の具体的な内容は次のとおりです。

課題1.「スペースの枯渇」 サーバ台数が急激に増えたため、データセンター内のスペースは、あと1年~2年で枯渇する見通しでした。そのままでは第二データセンターへの投資が必要になりますが、これはコスト(および自主回収)の観点において、望ましくありません。サーバを集約(仮想化)し、物理台数を減らすことにより、スペース問題の解決と、データセンター契約の縮小によるコスト減の両方を実現したいと考えました。

課題2.「システム運用負荷の増大」 物理サーバ台数が増えれば、それに比例して保守管理の負荷(およびコスト)も増大します。サーバ集約(仮想化)を通じて、物理サーバを減らし、保守管理コストを低減したいと考えました。

課題3. 「サーバ管理レベルの不統一」 データセンター内のサーバ300台は、バックアップおよびセキュリティの管理レベルがバラバラでした。サーバ集約(仮想化)およびストレージの集約を通じて、セキュリティとバックアップの水準を統一したいと考えました。

課題4. 「サーバスぺックの不適切なバラつき」 ユーザー部門は、情報システム(サーバ)の新規追加を申請するとき、「将来の利用拡張を見越して」という理由で、高スペックのサーバを求めがちです。しかし、「その利用拡張の見込みが外れた場合」、あるいは「eラーニングなどのように、使うときは使うが、使わないときは全く使わないシステムの場合」などは、せっかくの高スペックサーバが、ほとんどの期間、「リソースがガラ空き」になります。もったいない状況です。その一方では、利用が活発であるにもかかわらず、最初に低スペックサーバに搭載したばかりに、常にリソース不足に悩まされているシステムも存在していました。サーバ集約(仮想化)を通じて、「物理サーバのリソースを無駄なく効率的に活用できる体制」を確立したいと考えました。

|

|

従来、不統一だったサーバの管理レベルやセキュリティレベルを、サーバ台数を集約することで統一できました。 住友重機械ビジネスアソシエイツ株式会社 情報システム部 主査 種田 博晶氏 |

|

課題5. 「サーバ増設の迅速化」 物理サーバの新設は時間も手間もかかります。しかし、仮想サーバならば、ファイルコピー程度の手間で、簡単にサーバが新設できます。

課題6. 「サーバ廃棄の迅速化」 物理サーバは新設は容易ですが、廃棄は困難です(したがって前掲のグラフ通り、サーバ台数は「増える一方」になります)。サーバ仮想化を推進することで、「使わないサーバ」は直ちに削除し、限りあるスペース資源、物理サーバ資源を有効に使えるようにしたいと考えました。

課題7. 「BCP体制の強化」 将来的に、データセンターとは別個に、バックアップセンターを設けて、全システムのバックアップを確実に取得し、BCP(企業活動継続プロセス)を強化したいと考えています。このバックアップ体制をシンプルにするには、バックアップ対象となるサーバを集約(台数低減)するのが適切だと考えました。 以上の考えに基づき、2011年にサーバ集約(仮想化)を実施することを決定しました。プロジェクトの全体の取りまとめ、全体構想、進捗管理はライトウェル(住友重機械工業100%出資グループ会社)に依頼することに、また、SI及び機器のサプライヤーとしては3社を比較検討した上で、NECに依頼することに決めました。2011年9月のことです。

|

|

今後5年のうちに300台の IAサーバを約30台に集約(仮想化)していく道筋が確立できました。 住友重機械工業株式会社 情報システム本部 本部長代理 山谷 泰夫氏 |

現在検討中の方へのアドバイス

現在、大規模なサーバ集約(仮想化)を検討している企業の情報システム部門に向けて、「ある種の先輩ユーザー」としてアドバイスなどあればお聞かせください |

|

アドバイスということではなく、「私たち自身が、現在進行形で取り組んでいる課題」という観点で、キーワードを使ってお話いたします。

キーワード1. 仮想化の費用対効果を社内にどう説明していくか

サーバ集約(仮想化)は長期的にはコストダウンになりますが、短期的には初期投資が発生するのでコストアップになります。情報システム部門としては、投資の正当性を、継続的に社内に説明しつづける必要があります。現在は、次のような方法でアピールしています。

キーワード2. 物理サーバのリソース消費状況の「見える化」

一台の物理サーバには、いったいいくつまで仮想サーバ(アプリケーション)を搭載してよいものか、この線引きは、難しいところです。例えばeラーニングシステムなどは、使用時にはサーバリソースを大量消費しますが、しかし、その「使用時」は年に数回しかなく、ふだんは「寝ています」。通常は寝ているシステムだから、サーバリソース割り当ても少なくて良いのか、それともピーク使用時があるのだから、それ合わせて余裕を持ってリソースを割り当てるべきなのか、判断は難しいところです。 この問題に「根拠ある回答」を与えるには、各アプリケーション(仮想サーバ)が物理サーバのリソースを、いつ、どれぐらい消費しているのかを、一年ぐらいかけて継続調査、記録する必要があると考えています。物理サーバのリソース消費の「見える化」は、今後の実現すべき課題です。

キーワード3. リソース大量確保を望むユーザー部門 vs なるべく節約したい情報システム部門

ユーザー部門は、自分たちのシステムが安定稼働できるよう、仮想サーバのリソースをなるべく多く確保したいと考えます。一方、情報システム部門としては、物理サーバの増設(コストアップ)を避けたいので、各サーバへのリソース配分は必要最低限に止めたいと考えがちです。この対立に、双方が納得できる「落としどころ」を見つけるには、先ほど述べた「物理サーバでのリソース消費状況の見える化」を行い、そこで得たデータを根拠にして話し合う必要があるでしょう。

キーワード4. 社外クラウド基盤の活用も検討

現在、情報システムは、データセンター内の社内サーバに新設しています。しかしシステムによっては、外部のクラウド基盤を活用する方がコストダウンできる可能性もあります。自社のサーバ基盤に固執することなく、案件単位で是々非々の比較検討を行い、「社外クラウドを使う方が適切」という結論が出た場合は、積極的にそちらを活用したいと考えています。大げさに言うならば「自己否定を恐れない」ということです。

キーワード5. UNIXサーバの仮想化

住友重機械には、現在、集約(仮想化)を進めているIAサーバ300台(Windows、Linux)の他に、多数のUNIXサーバがあります。これらUNIXサーバは順次、Linuxに移行し、その上で仮想化することも、現在、検討中です。

お忙しい中、ありがとうございました。 |

| 関連情報:IT基盤構築・運用 | ※取材日時:2012年8月 |